-

Die Technikfolgenabschätzung sieht für dieses Kapitel eine Sammlung von Informationen vor. Zunächst wird auf KI eingegangen und unterschiedliche Formen werden dargestellt. Im Anschluss werden die menschliche und die künstliche Intelligenz sowie die Kreativität analysiert und kritisch beleuchtet. Es folgen eine Begriffsdefinition von UI und ein Ein-blick in eine neuartige Zusammenarbeit zwischen Menschen und Algorithmen. Die Ko-operation wird daraufhin genauer im geschichtlichen Kontext untersucht. Mit der Darstel-lung von Potenzialen der KI in der Automobilindustrie und im Gesundheitswesen wird das Kapitel abgeschlossen.

2.1 Die künstliche Intelligenz

In diesem Abschnitt wird die KI genauer untersucht und beschrieben. Mithilfe einer ter-minologischen Klärung des Begriffs soll in diesen Bereich zunächst eingeleitet werden. Anschließend werden verschiedene Formen der KI aufgezeigt.2.1.1 Begriffsdefinition

- Eine gezielte und allgemeingültige Festlegung für den Oberbegriff der KI ist nach Buxmann und Schmidt nicht möglich.11 Als Grund geben sie an, dass bereits das Wort Intelligenz keine einheitliche Begriffsbestimmung besitzt und das Themengebiet zu umfassend ist. Stattdessen existieren verschiedene Bedeutungen des Begriffs KI. Volland versteht unter KI „[…] alle Technologien, die im Zusammenhang mit bislang dem Menschen vorbehaltenen intelligenten Leistungen verwendet werden.“12 Neuburg, Quadflieg und Nestler sehen in der KI einen Algorithmus, der Rechenleistung, Daten und Lernfähigkeit benötigt, um zu einem intelligenten Algorithmus zu werden.13

-

11Vgl. Buxmann, Peter/Holger Schmidt: Grundlagen der Künstlichen Intelligenz und des Maschinellen Lernens, in: Peter Buxmann/Holger Schmidt (Hrsg.), Künstliche Intelligenz: mit Algorithmen zum wirtschaftlichen Erfolg, Berlin: Springer, 2019, S. 6.

12Volland, Holger: Die kreative Macht der Maschinen: warum Künstliche Intelligenzen bestimmen, was wir morgen fühlen und denken, Weinheim: Beltz, 2018, S. 13.

13Vgl. Neuburg, Klaus/Sven Quadflieg/Simon Nestler: Will Artificial Intelligence Make Designers Obsolete?, in: Klaus Neuburg/Sven Quadflieg/Simon Nestler (Hrsg.), Proceedings of the First Conference on Designing with Artificial Intelligence, 2020, S. 80, www.designing-artificial-intelligence.eu [30.04.2021].

-

Falkenburg vertritt in ihrem Vortrag der Polytechnischen Gesellschaft die Meinung, dass KI lediglich ein von Menschen erschaffenes Werkzeug ist und der Begriff metaphorisch zu verstehen sei.14

2.1.2 Formen der KI

- 14Vgl. Falkenburg, Brigitte: Kann Künstliche Intelligenz kreativ sein? Teil 1. (Zukunft Mensch: Mensch-Maschine), in: Polytechnische Gesellschaft e. V., 2019, https://www.polytechnische.de/vortraege-der-polytechnischen-gesellschaft/, Abschn. 9:25–12:00 [14.05.2021].

- Der Oberbegriff der KI fasst zwei weitere Formen zusammen: das Machine-Learning und das Deep Learning (siehe Abbildung 1). Ersteres „beschreibt Algorithmen, die sich in Abhängigkeit von den Eingangsdaten selbst anpassen können.“15 Als Eingangsdaten zählen hierbei große Datenmengen, die als Grundlage für eine Vorhersage genutzt werden. Als Beispiele werden laut Cole Prognosesysteme und Spamfilter genannt.

- 15Cole, Tim: Erfolgsfaktor Künstliche Intelligenz: KI in der Unternehmenspraxis: Potenziale erkennen – Entscheidungen treffen, München: Hanser, 2020, S. 41, doi:10.3139/9783446465398.

- Das Deep Learning wird als ein „Lernverfahren künstlicher neuronaler Netze“16 definiert. Die Autoren erläutern, dass mithilfe der Neuronen Muster erkannt werden können. Darüber hinaus können kompliziertere Aufgaben übernommen werden, je mehr neuronale Schichten verfügbar sind.

- 16Hildesheim, Wolfgang/Dirk Michelsen: Künstliche Intelligenz im Jahr 2018 – Aktueller Stand von branchenübergreifenden KI-Lösungen: Was ist möglich? Was nicht? Beispiele und Empfehlungen, in: Peter Buxmann/Holger Schmidt (Hrsg.), Künstliche Intelligenz: mit Algorithmen zum wirtschaftlichen Erfolg, Berlin: Springer, 2019, S. 123.

-

Abbildung 1: Begriffe und Definitionen im Umfeld der KI

Abbildung 1: Begriffe und Definitionen im Umfeld der KI

Quelle: In Anlehnung an Hildesheim/Michelsen, 2018, S. 123. -

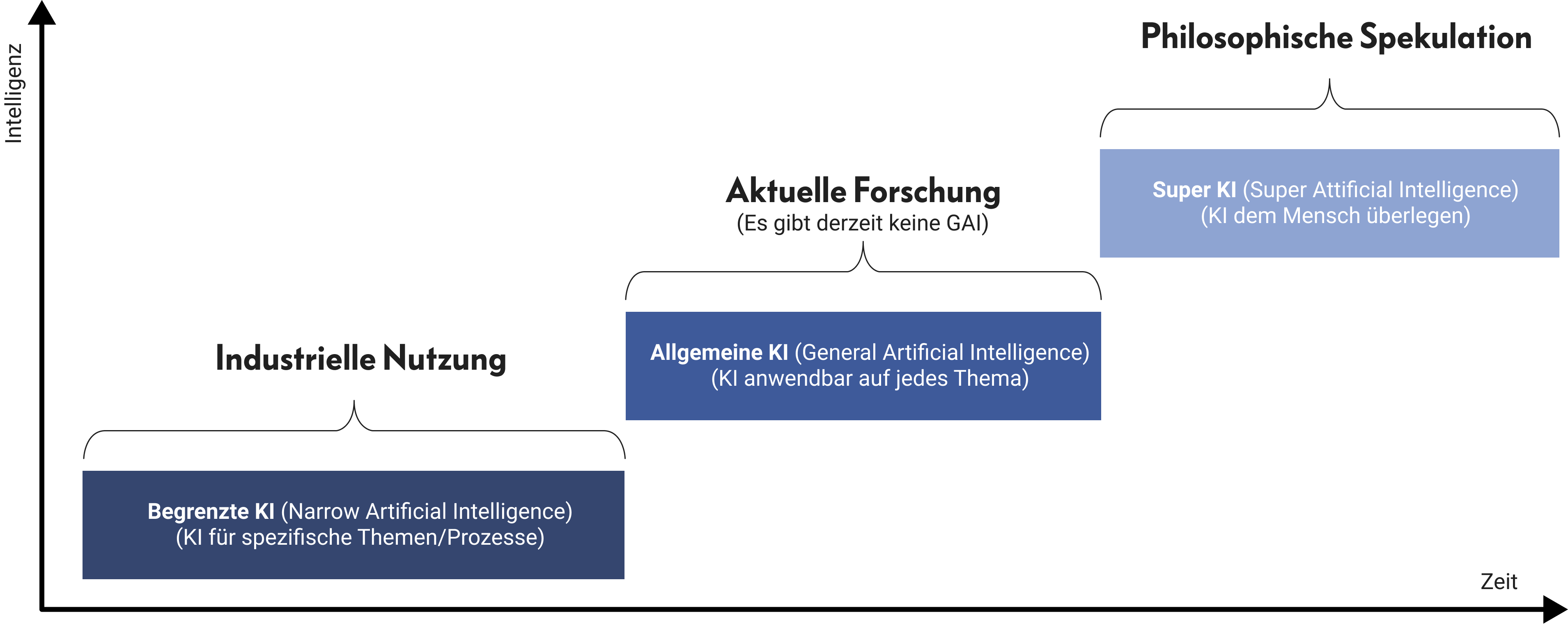

Die KI kann in eine begrenzte KI, eine allgemeine KI und in eine super KI unterteilt werden.17 Die begrenzte KI beschreibt die Gesamtheit der heute entwickelten KI, die vom Menschen gezielt eingesetzt wird. Diese KI kann sich nur Fähigkeiten in einzelnen Disziplinen aneignen, sodass sie stark spezialisiert ist. Als Beispiele können das Erkennen von Bild- oder Textinhalten sowie die schachspielende KI namens Deep Blue oder AlphaZero genannt werden. In diesen Beispielen löst die Intelligenz Aufgaben oder Probleme, die für Menschen zu kompliziert oder zu zeitintensiv sind. Hier sollte berücksichtigt werden, dass die eingeschränkten Intelligenzen in den Fachgebieten besser sind oder sein können als der Mensch. Unter einer allgemeinen KI wird eine Anwendung verstanden, die sich nicht nur auf eine Disziplin beschränkt, sondern auf alle Disziplinen anwendbar ist. Diese Art der KI existiert derzeit noch nicht. Die super KI versucht, den Menschen sowie die Vorgänge im Gehirn nachzuahmen und/oder zu übertreffen. Das würde der Vision einer Überwindung der biologischen Grenzen der Menschheit nahekommen.

Abbildung 2 zeigt eine Entwicklung der KI in Abhängigkeit von Intelligenz und Zeit.

Abbildung 2: Definition und Kategorisierung von KI.Um eine Prognose über die zukünftige Entwicklung der KI abzugeben, beschränkt sich diese Arbeit auf die Betrachtung der begrenzten KI. Eine utopische Prophezeiung der Singularität nach dem Posthumanisten Ray Kurzweil, in der der Mensch vollständig transformiert wird, ist der Beantwortung der Forschungsfrage nicht dienlich.

Abbildung 2: Definition und Kategorisierung von KI.Um eine Prognose über die zukünftige Entwicklung der KI abzugeben, beschränkt sich diese Arbeit auf die Betrachtung der begrenzten KI. Eine utopische Prophezeiung der Singularität nach dem Posthumanisten Ray Kurzweil, in der der Mensch vollständig transformiert wird, ist der Beantwortung der Forschungsfrage nicht dienlich.

Quelle: In Anlehnung an Hildesheim/Michelsen, 2018, S. 121. - 17Vgl. ebd., S. 121.

-

2.2 Analyse der menschlichen und künstlichen Kerneigenschaften

In diesem Abschnitt der Arbeit werden zwei Kerneigenschaften des Menschen betrachtet und untersucht. Im Fokus stehen dabei Intelligenz und Kreativität. Das Hinterfragen der Fähigkeiten zeigt den aktuellen Stand der Forschung und gibt einen Einblick, ob KI intelligent und kreativ sein kann. Mithilfe der Überprüfung wird ein Vergleich zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz sowie Kreativität angestrebt.2.2.1 Intelligenz

Heute ist evident, dass die Ängste und Fantasien, die in der frühen Forschung der KI und in Filmen erzeugt wurden, nicht den Tatsachen entsprachen. Außergewöhnlich erschienen sogenannte Super- oder Universalintelligenzen, die den Menschen in Science-Fiction-Filmen und -Schriftwerken dominieren. Bei der Betrachtung der Lösungskonzepte unserer Zeit wird deutlich, dass die Begrifflichkeit der menschlichen Intelligenz nicht zur Genüge verstanden wurde. Zu diesem Begriff gibt es keine einheitliche terminologische Klärung und Forschungsperspektive. - Funke und Vaterrodt-Plünnecke geben eine terminologische Klärung des Begriffs: „Es wurde herausgearbeitet, daß [sic] es weder eine einheitliche Definition des Begriffs Intelligenz [Hervorhebung im Original] gibt, noch eine einheitliche Forschungsperspektive. Will man einen […] Nenner finden, dann versteht man unter Intelligenz wohl die Fähigkeit, aus der Erfahrung zu lernen und sich an die Erfordernisse der Umgebung anzupassen.“18 Die Intelligenz von Menschen kann nicht anhand eines menschlichen Charakteristikums bestimmt werden. Stattdessen können nur Handlungen betrachtet werden, um ein Indiz für die Intelligenz eines Menschen zu erhalten.

- 18Funke, Joachim/Bianca Vaterrodt-Plünnecke: Was ist Intelligenz? (Beck’sche Reihe C.-H.-Beck-Wissen 2088), 2., überarb. Aufl., Orig.-Ausg, München: C. H. Beck, 2004, S. 108.

- Funke und Vaterrodt-Plünnecke sind der Ansicht, dass die Terminologie zwei mögliche Bedeutungen haben kann.19 Die erste Bedeutung von Intelligenz bezieht sich auf intelligente Handlungen, die einen produktbezogenen Ansatz in der Form von Entdeckungen oder Entwicklungen bezeichnen. Die zweite Bedeutung umfasst einen prozessbezogenen Ansatz, der die geistigen Prozesse beschreibt, aus denen die intelligenten Handlungen hervorgehen.

- 19Vgl. ebd., S. 9.

-

Gardners Modell der sechs Intelligenzen ist ein modernes Modell, dass sich erklärend auf Faktorenanalysen bezieht.20 Gemäß diesem Modell wird Intelligenz folgendermaßen definiert: Linguistic Intelligence, Musical Intelligence, Logical-Mathematical Intelligence, Spatial Intelligence, Bodily-Kinesthetic Intelligence, Personal Intelligence.

- 20Vgl. Gardner, Howard: Frames of mind: the theory of multiple intelligences, New York: Wiley, 2011, S. 77–292.

- An dieser Stelle ist auf die erste These von Falkenburg zu verweisen, in der sie KI die Intelligenz abspricht.21 Sie belegt dies durch ein fehlendes echtes Verständnis von Sachverhalten auf der Seite der Maschinen. Darüber hinaus beschreibt sie eine Analogie zwischen den Informationen, die eine KI verarbeitet, und dem Verstehen dieser Nachrichten. Sie ist der Meinung, dass intelligente Anwendungen zwar künstlich, aber nicht intelligent sind.

- 21Vgl. Falkenburg, 2019, Abschn. 9:25–12:00.

-

Alan Turing beschreibt, dass die menschliche Intelligenz unterschiedliche Aspekte hat.22 Die visuelle Intelligenz wird in seinem Test mithilfe von speziellen Fragen zu einem Bild geprüft. Anstelle der Frage „wen erkennst du“, wird gefragt „was auf einem Bild zu erkennen ist“. Jüngste Entwicklungen in der Neurowissenschaft machen es möglich, dass die Beantwortung der Fragen viele unterschiedliche Kompetenzen voraussetzt. Poggio argumentiert, dass der Turing-Test kein Indiz für menschliche Intelligenz oder die Denkfähigkeit einer Maschine ist. Poggio kommt zu dem Ergebnis, dass der Begriff der Intelligenz in diesem Zusammenhang missverständlich ist.

- 22Vgl. Poggio, Tomaso: »Turing+«-Fragen, in: Paul Brockman (Hrsg.), Was sollen wir von künstlicher Intelligenz halten? Die führenden Wissenschaftler unserer Zeit über intelligente Maschinen, 2. Aufl., Frankfurt am Main: Campus, 2017, S. 81-82.

-

Dass der Begriff der Intelligenz bei KI zu missverständlichen Schlussfolgerungen führt, wurde in diesem Kapitel gezeigt. Kreativität ist für den UI-Designer einer der Schlüsselfaktoren im Berufsleben. Deshalb soll im folgendem Kapitel neben einer Definition des Begriffs der Kreativität gezeigt werden, ob KI kreativ ist.

2.2.2 Kreativität

-

Um Kreativität bei Menschen hervorzurufen, durchläuft der Mensch laut Volland einen fünfstufigen Prozess.23 Dieser besteht aus Vorbereitungsphase, Reifungsphase, Einsichtsphase, Bewertungsphase und Ausarbeitungsphase. Die Vorbereitungsphase beschreibt das ausgeprägte Auseinandersetzen mit der Aufgabe. In der Reifungsphase wächst und ruht die Idee im Menschen. Unbewusst entstehen neue Verbindungen, sodass sich kreative Ideen und Prozesse entwickeln können. In der Einsichtsphase hat die Person einen gewissen Heureka-Moment. Die unbewussten Verknüpfungen haben sich zu einer festen Idee manifestiert. In der folgenden Bewertungsphase wird die Idee mit unseren inneren Kriterien und Werten verglichen. Nicht jede Idee ist gelungen oder brauchbar. Dabei ist interessant anzumerken, dass sich Ideen mit der Zeit weiterentwickeln können. Die Ausarbeitungsphase beschäftigt sich zuletzt mit dem Ausarbeiten und Verfeinern der kreativen Idee. Volland führt an, dass KI diesen Prozess nicht durchläuft, sondern Werke nach einer Lernphase generiert. Beispielhaft wird von Volland die KI „Deep Bach“ aufgezeigt. Diese KI wurde mit Stücken von Johann Sebastian Bach angelernt, um in seinem Stil Bach-Choräle zu erstellen. Nach der Argumentation von Volland ist die KI Deep Bach nicht kreativ, weil eine KI zur Komposition von Bach-Chorälen Originalität und Einzigartigkeit benötigt. Wie originell und einzigartig die Ideen von Menschen jedoch sind, ist laut Volland nicht sicher. Festzuhalten ist aber, dass sich die Ideen von Menschen an Gelerntem und bereits Bekanntem anlehnen. Als ausschlaggebender Anreiz für kreative Ideen bei Menschen galt für Volland die Langeweile. Die Frage der Eigenständigkeit in einer ‚kreativen Idee‘ ist nicht leicht zu beantworten, denn es liegen laut Volland unterschiedliche Argumentationen vor. Er kommt zu dem Schluss, dass der KI eine gewisse Kreativität nicht abgesprochen werden kann. Bei der Betrachtung der Ergebnisse von Menschen und KI kann laut Volland nicht immer sofort der Unterschied festgestellt werden.

- 23Vgl. Volland, 2018, S. 90–95.

- Falkenburg definiert „Kreativität als Schaffung von Neuem“.24 Weiterhin beschreibt sie, dass die KI so programmiert werden kann, dass sie neue Muster erstellt.25 Diese Modifikation von Merkmalen beruht ihrer Meinung nach auf Zufallsprozessen. Falkenburg argumentiert, dass künstliche neuronale Netzwerke Kreativität vortäuschen oder simulieren. Als Beispiel führt sie den Lernprozess der KI an. Diese lernt auf Grundlage von Daten den Stil des Künstlers und generiert neue Werke in diesem Stil. Dieser Prozess des Nachahmens ist Falkenburgs Meinung nach nicht kreativ. Weiterhin führt sie an, dass die KI den Zeichenstil nicht erfunden hat, sondern nachahmt. Somit wird die KI mehr zu einem programmierten Stilmittel als zu einer wirklichen kreativen Anwendung. Weiterhin beschreibt Falkenburg ein Zusammenspiel zwischen Menschen und Technik. Sie hinterfragt den Gebrauch der neuen Werkzeuge in der Gesellschaft, die es dem Menschen erlauben, neue künstlerische Möglichkeiten zu finden.

-

24Falkenburg, 2019, Abschn. 12:00–12:14.

25Vgl. ebd., Abschn. 12:00–17:40.

- Auf die Frage, ob Falkenburg sich eine KI vorstellen könne, die von sich selbst behauptet, sie sei schöpferisch tätig, antwortete Falkenburg, dass „[m]an […] eine KI […] leicht so programmieren [kann], dass sie das von sich selbst behauptet. [Auf diese Behauptung hin] würde ich sofort sagen, das glaube ich dir nicht.“26

- 26Falkenburg, Brigitte: Kann Künstliche Intelligenz kreativ sein? Teil 2. (Zukunft Mensch: Mensch-Maschine), in: Polytechnische Gesellschaft e. V., 2019, https://www.polytechnische.de/vortraege-der-polytechnischen-gesellschaft/, Abschn. 12:00–12:14 [14.05.2021].

- Volland hingegen entwickelt den Begriff Kreative Künstliche Intelligenz. Unter diesem Begriff versteht er: „solche KI-Anwendungen, die eigene kreative Schöpfungen erstellen und Musik, Bilder oder Designs erschaffen können.“27 Volland verleiht dem terminologischen Begriff der Kreativität eine zusätzliche Bedeutung, indem er Kompetenzen aufzeigt: „Zu den Fähigkeiten, die mit Kreativität unbedingt einhergehen, zählt die Wissenschaft Problembewusstsein, Ideenreichtum, Flexibilität im Denken, Improvisation, Anpassung einer Lösung an die Realität und Unverwechselbarkeit einer Idee.“28 Er ist außerdem der Meinung, dass nicht jede KI gleich viele Kompetenzen in gleicher Stärke aufweist.

-

27Volland, 2018, S. 14.

28Ebd., S. 89–90

-

2.3 Das User-Interface

In diesem Abschnitt wird auf die Schnittstelle, auch Interface genannt, eingegangen. Es werden mehrere Arten von Schnittstellen unterschieden. In dieser Arbeit steht die Benutzerschnittstelle für Menschen und Maschinen im Fokus. Auf Grundlage einer Definition der Begriffe Interface und User-Interface wird der Begriff der immateriellen Arbeit genauer erläutert. Anschließend wird ein Überblick über das UI-Design gegeben und Berührungspunkte mit der KI im Design werden aufgezeigt. Benutzerorientiertes und individuell gestaltetes Design sind Kernbegriffe jeden Designs und sollen neben der Kooperation zwischen Algorithmus und Designer erläutert werden.2.3.1 Begriffsdefinitionen der Interfaces

Das Anwendungsgebiet der UI-Designer ist umfassend. Es werden Interfaces aller Art auf Grundlage von Kundenanforderungen in einem Designprozess gestaltet. Im Folgenden sollen die Schnittstellen näher beschrieben werden. -

Laurel und Mountford geben eine Erklärung des Begriffs Interface: „When the concept of the interface first began to emerge, it was commonly understood as the hardware and software through which a human and a computer could communicate. As it has evolved, the concept has come to include the cognitive and emotional aspects of the user’s experience as well.“29

- 29Laurel, Brenda/Joy S. Mountford: INTRODUCTION, in: Brenda Laurel/Joy S. Mountford (Hrsg.), The Art of human-computer interface design, New York: Wiley, 1990, S. xi.

- Das User-Interface (UI) beschreibt eine Benutzerschnittstelle zwischen Menschen und Maschinen und soll als zweiter Begriff vorgestellt werden. Diese Schnittstellen „zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Informationsverarbeitung eines Benutzers in einem bestimmten Nutzungskontext bestmöglich unterstützen.“30 Die Anwendungsgebiete der Schnittstellen sind vielfältig: Smartphones, Apps, Web-Interfaces und Home-Entertainment-Systeme.

- 30Thesmann, Stephan: Interface Design: Usability, User Experience und Accessibility im Web gestalten (Lehrbuch), 2., aktualisierte und erweiterte Aufl., Wiesbaden: Springer, 2016, S. 13.

-

Der Bereich des User-Interface kann laut Galitz in zwei verschiedene Elemente unterteilt werden: einen input und einen output.31 Ersteres beschreibt, wie eine Person durch eine Eingabe mit dem Computer kommuniziert und Wünsche und Bedürfnisse übermittelt. Als Eingabegeräte werden beispielhaft Maus, Tastatur, die Stimme, aber auch Berührungen bei sensitiven Geräten genannt. Als output wird das Ergebnis der Eingaben einer Person in den Computer verstanden. Als eines der am meisten benutzten Ausgabegeräte ist der Bildschirm zu nennen. Unter gutem Design versteht der Autor eine ausgewogene Verwendung von Eingabe- und Ausgabefunktionen. Ziel sollte es dabei sein, eine möglichst effiziente Kommunikation durch das Erfüllen der Wünsche und Fähigkeiten zu gewährleisten.

2.3.2 Immaterielle Arbeit

- 31Vgl. Galitz, Wilbert O.: The essential guide to user interface design: an introduction to GUI-Design principles and techniques, 2. Aufl., New York: Wiley, 2002, S. 4.

-

Bevor der Bereich des UI-Designs erläutert wird, soll ein kurzer Einblick in die immaterielle Arbeit gegeben werden. Lazzarato gibt eine Definition des Begriffs der immateriellen Arbeit:

Alle Merkmale der sogenannten postindustriellen Ökonomie, sowohl was ihre Produktionsweise als auch was die gesellschaftlichen Verhältnisse als Ganzes betrifft, finden sich verdichtet in den gleichsam klassischen Formen ‚immaterieller‘ Produktion: also etwa in den Bereichen der […] Computersoftware, […] künstlerisch-kulturelle[n] Betätigungen im allgemeinen [sic] etc.32Er argumentiert, dass diese Art der modernen Beschäftigung eine Neudefinition der Begriffe Arbeit und Arbeitskraft verlangt.33 Im Vergleich zur herkömmlichen Definition der beiden Begriffe vereint der Begriff immaterielle Arbeit Kreativität, Voraussetzungen von technischen und intellektuellen Fähigkeiten und Imagination. Hinzu kommt, dass immaterielle Arbeit laut Lazzarato nur kollektiv in Strömungen oder Netzwerken vorkommt und durch Ausbeutung und Abhängigkeit geprägt ist. Konsum und Produktion stehen in einem neuen Verhältnis zur immateriellen Arbeit. Diese Art der Arbeit verändert die Bedingungen und die Form der Kommunikation konstant. Die markanteste Fähigkeit der immateriellen Produzenten sei das Management des eigenen Arbeitsumfelds sowie im Zusammenschluss mit anderen Personen zu kooperieren und zu produzieren. Selbstständige und nicht abhängige Personen werden Schwierigkeiten haben, freie Zeit von Arbeitszeit zu unterscheiden, sodass Arbeit und Leben eine Einheit werden.

2.3.3 Überblick über das UI-Design

-

32Lazzarato, Maurizio/Antonio Negri/Paolo Virno: Immaterielle Arbeit, in: Thomas Atzert (Hrsg.), Umherschweifende Produzenten: immaterielle Arbeit und Subversion, Berlin: Springer, 1998, S. 46.

33Vgl. ebd., S. 46–47

- Der Beruf des UI-Designers wurde an die Evolutionsgeschwindigkeit der Digitalbranche angepasst.34 Thesmann gibt dazu einen Überblick über den Berufszweig: „Es gilt also, Ablauf und Funktionsweise der menschlichen Informationsverarbeitung [Hervorhebung im Original] […] und die emotionale Wirkung von Interface-Elementen […] zu verstehen, um ein adäquates Interface für ein Informationssystem entwickeln zu können.“35

-

34Vgl. Thesmann, 2016, S. v–4.

35Ebd., S. 3.

-

Viele heutige Webseiten bevorzugen laut Wagner eine schlichte und geordnete Darstellung ihrer UIs.36 Dabei gibt es Designstile, die sich über eine klare Form der Ästhetik definieren. Visuelle Qualität von Interfaces lässt sich in drei Aspekte untergliedern: die Form, die Idee und die Botschaft. Wenn diese befolgt und angewandt werden, führen sie zu einem abgewandelten Erscheinungsbild, das visuell Aufmerksamkeit erzeugt. Die Form verleiht dem Interface ein unverwechselbares Äußeres, sodass es sich vom Umfeld abhebt. Die Idee ist für ein gelungenes Design essenziell. Als Botschaft können intellektuelle Formulierungen oder Gedanken zu einem detaillierten Inhalt gegeben werden. Jede Marke oder jedes Produkt, ob es sich an diesen Aspekten orientiert oder nicht, strebt nach einer eigenen visuellen Qualität. Als gelungene Einsätze der Aspekte können die Designs der deutschen Firmen Braun und Bulthaup genannt werden. Dabei sind die Wirkungen auf den Käufer deutlich erkennbar. Das Design bereichert die Marke. Der Konsument wertet sich durch den Kauf dieser Produkte auf, bewusst oder unbewusst.

2.3.4 Design und KI

In diesem Abschnitt soll auf die Unterschiede in der Arbeitsweise von menschlichen Designern und der KI eingegangen werden. - 36Vgl. Wagner, Frank: The Value of Design: Wirkung und Wert von Design im 21. Jahrhundert, erste Auflage, Mainz: Campus, 2015, S. 53.

- UI-Designer unterliegen laut Neuburg, Quadflieg und Nestler einem kreativen Prozess, der von Empathie und Verständnis geprägt ist, Ideen, Konzepte hervorbringt und moralische Aspekte annimmt.37 Die Arbeit des UI-Designers ist immer kontextabhängig. Sie zielt auf das individuelle oder gesellschaftliche Verhalten ab. Dabei konzentrieren sich Designtrends und -epochen zusehends auf soziale und politische Probleme. Die vielfältige Arbeit des UI-Designers umfasst intuitives Arbeiten, methodisches Testen, Identifizieren und Verstehen von Problemen sowie die Kreation neuer Ideen. Dabei formen beispielsweise kulturelle Besonderheiten und ortsbezogene Probleme den Designprozess. Die Qualität der produzierten Ergebnisse ist vor allem in deren Form, Vision, Idee und Haltung zu erkennen. UI-Designer fokussieren sich in ihrem Beruf auf die Analyse, das Verstehen und die Entscheidungsfindung. Letztere wird durch menschliches Feedback geprägt, wobei eine Form von Selbstreflexion in der begrenzten KI nicht zu finden ist. Somit kann eine KI kein Kriterium für Qualität von Design entwickeln. Neuburg et al. fassen ihre Erkenntnisse folgendermaßen zusammen:

- 37Vgl. Neuburg/Quadflieg/Nestler, 2020, S. 81–85.

-

If design is understood as a process of problem-solving […], then this is exactly where the great weakness of a possible AI is to be seen and […] no elimination of this weakness can be expected in the near future. If design is understood as something that goes beyond the mere creation of shapes, design will not be seen as an action or process that is replaced by an AI. The use of AI in design reaches its limit the moment the design process should be more than the mere creation of artefacts.38

2.3.5 Benutzerorientiert und individuell

- 38Ebd., S. 84.

- Der Ausgangspunkt jeden Designs ist nach Thissen die Kommunikation mit dem Benutzer.39 Die Frage nach der Verwendung und Benutzung des Designs ist von zentraler Bedeutung. Bei der Gestaltung und Entwicklung von benutzerzentrierten Interfaces sollte auf Vorkenntnisse, Vorerfahrungen, Lebenserfahrung, Geschlecht, die Art der Kommunikation, Alter sowie den Beruf des Benutzers geachtet werden. Diese Faktoren müssen berücksichtigt werden, um den Benutzer zufriedenzustellen. Als Beispiel kann die Webseite der britischen Komikergruppe Monty Python genannt werden. Sie kann unter Liebhabern Begeisterung auslösen und bei anderen Menschen Unverständnis oder Ablehnung hervorrufen. Daher ist die Zielgruppe entscheidend, für die das Produkt oder das Interface neu optimiert und individualisiert werden muss. Es ist unmöglich, alle Benutzer gleichermaßen über das gleiche Design anzusprechen. Das Einbeziehen von Personen in den frühen Gestaltungs- und Entwicklungsprozess ist nicht nur für das Testen der Prototypen entscheidend, sondern bestimmt über Erfolg und Misserfolg.

- 39Vgl. Thissen, Frank: Kompendium Screen-Design: effektiv informieren und kommunizieren mit Multimedia (X.media.press), 3., überarb. und erw. Aufl., Berlin: Springer, 2003, S. 32.

-

Die Studie des SmartAiwork sieht an dieser Stelle laut Hoppe und Hermes den Einsatz von KI als problematisch an. Der begrenzte Einsatz von KI „betrifft vor allem Tätigkeiten mit hohen Anforderungen an Kommunikation, Interaktion, Kreativität sowie Problemlösungskompetenz.“40

2.3.6 Generative Gestaltung

In diesem Kapitel soll dargestellt werden, inwieweit die KI oder einfache Algorithmen in den Beruf des UI-Designers vorgedrungen sind. - 40Hoppe, Markus/Adrian Hermes: Beschäftigteninteressen und Regulierungserfordernisse bei KI-Anwendungen (Automatisierung und Unterstützung in der Sachbearbeitung mit Künstlicher Intelligenz, 7), in: Fraunhofer Verlag, 2021, S. 10, http://publica.fraunhofer.de/documents/N-636155.html [03.07.2021].

- In der generativen Gestaltung wird laut Groß et al. visueller Output mithilfe von JavaScript erzeugt.41 Der Entwurfsprozess wird dadurch grundlegend verändert, dass der Designer zum Arbeitgeber wird und den Algorithmus für sich arbeiten lässt. Durch iteratives Verändern und Experimentieren mit Parametern können verschiedene Ergebnisse generiert werden. Anschließend wird das ästhetischste oder überzeugendste Resultat vom Designer ausgewählt. Der Ausgangspunkt für den UI-Designer ist die Arbeit mithilfe von Werkzeugen oder Programmen aus der Adobe Creative Cloud. Der eigentliche Entwurfsprozess bleibt trotz virtueller Schere und anderen digitalen Werkzeugen unberührt (siehe Abbildung 3).

- 41Vgl. Groß, Benedikt u. a.: Generative Gestaltung: Creative Coding im Web: Entwerfen, Programmieren und Visualisieren mit Javascript in p5.js, Mainz: Schmidt, 2018, S. 244.

-

Abbildung 3: Entwurfsprozesse

Abbildung 3: Entwurfsprozesse

Quelle: In Anlehnung an Groß u. a., 2018, S. 245. - Neu an dieser Herangehensweise ist, dass laut Groß Abstraktion und Information anstelle des üblichen handwerklichen Aspekts fokussiert werden.42 Im Vergleich zum konventionellen Vorgehen wird nun auf Basis einzelner Parameter gearbeitet und nicht direkt am Bild. Für diese Problematik gibt es für den UI-Designer keine einfache Lösung. Das Verfolgen der Idee bis zum fertigen Bild, wird ausschließlich über einen Algorithmus zufällig gestaltet. „Zufall dient der Varianten-Bildung oder dem Aufbrechen der starr anmutenden Regelmäßigkeit des Computers. Interessante Resultate entstehen meist, wenn der Zufall eingeschränkt und wohldosiert verwendet wird.“43

-

42Vgl. ebd., S. 244–246.

43Ebd., S. 246.

-

2.4 Koevolution und Koexistenz

Medien und Techniken sind bei der Entwicklung des Menschen entscheidend, beispielsweise in philosophischen oder wissenschaftlichen Strömungen wie dem Transhumanismus. Hier nähert sich die Maschine zunehmend dem Menschen an. Daher soll in diesem Kapitel die Evolution der Technologie im Vordergrund stehen. Ob Technologien uns assistieren oder schädigen, ist einerseits von der Einsatzmethode abhängig, andererseits kann deren Kurz- und Langzeitwirkung schwer prognostiziert werden.

- Schon früh gab es Diskussionen über den Einsatz von Technologien und Maschinen in der Arbeitswelt. Karl Marx beschreibt in seinem 1846/47 entstandenen Werk Das Elend der Philosophie den Prozess der Wandlung der Menschen durch die Einführung von Dampfmaschinen: „Alles in allem hat die Einführung der Maschinen die Teilung der Arbeit innerhalb der Gesellschaft gesteigert, das Werk des Arbeiters innerhalb der Werkstatt vereinfacht, das Kapital konzentriert und den Menschen zerstückelt.“44 Nach der Theorie von Marx wird sich der UI-Designer in einem völlig neuen Tätigkeitsbereich bewegen oder durch die KI ersetzt. Einen Schritt weiter geht Kittler in seinen Technischen Schriften von 1993: „Die geometrischen Fähigkeiten der jeweils letzten Rechnergeneration reichen eben hin, um die Topologie ihrer Nachfolgergeneration zu entwerfen. So stehen die Füße derer, die dich hinaustragen werden, einmal mehr vor der Tür.“45

-

44Marx, Karl/Friedrich Engels: Werke. Das Elend der Philosophie: Antwort auf Proudhons „Philosophie des Elends“, Bd. 4, Berlin: Springer, 1977, S. 155.

45Kittler, Friedrich A.: Draculas Vermächtnis: technische Schriften, Leipzig: Reclam, 1993, S. 227.

-

Ein ähnliches Bild zeigt Markoff auf, der die Meinung von Kittler teilt und die Interaktion zwischen Menschen und Maschinen beschreibt.46 Seiner Meinung nach verlagert sich ein Großteil unserer Interaktion mit Menschen hin zum Computer oder zu Maschinen. Dabei führt er beispielsweise Videospiele, FAQ-Bots und Software-Avatare als mögliche Interaktionsquellen an.

- 46Vgl. Markoff, John: Unsere Gebieter, Sklaven oder Partner?, in: John Brockman (Hrsg.), Was sollen wir von künstlicher Intelligenz halten? Die führenden Wissenschaftler unserer Zeit über intelligente Maschinen, 2. Aufl., Frankfurt am Main: Campus, 2017, S. 56.

-

McCullagh et al. beschreiben einen Wandel von Maschinen, die beim Denken und Arbeiten helfen, hin zu menschlich denkenden Maschinen.47 Darüber hinaus beschreiben sie, dass Menschen und Maschinen unterschiedliche Stärken besitzen, die miteinander kombiniert werden sollten (siehe Tabelle 1). Als Beispiel geben sie an, dass die Stärke von Menschen in der Inspiration und im Urteilsvermögen liegt. Maschinen spielen ihre Stärken in der schnellen Wiederholbarkeit von Aufgaben und in der Analyse aus.

Tabelle 1: Arbeitsverteilung zwischen Mensch und Computer

Human Strengths Computer-Strengths Inspiration Repetition Making Judgements Following Rules Sense-Making Data-Recall Empathy Analysis Brains Brawn Quelle: In Anlehnung an McCullagh/Scott/Abrahams, 2018, S. 40. - 47Vgl. McCullagh, Kevin/James Scott/Tim Abrahams: Perspective: Mobility & Technology, Bd. 5, in: Plan London, 2018, S. 38–41, https://www.plan.london/perspective-05/ [23.08.2021].

-

McCullagh, Scott und Abrahams erläutern, dass eine Kooperation zwischen UI-Designern und KI sich von einer traditionellen Aufgabenteilung bis zu symbiotischen Beziehungen erstrecken kann.48 Diese Annäherung kann in fünf Kategorien eingeteilt werden: Übertragung, Überwachung, Koexistenz, Unterstützung und Symbiose (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Fünf Arten der Kollaboration zwischen Menschen und Maschinen

Abbildung 4: Fünf Arten der Kollaboration zwischen Menschen und Maschinen

Quelle: In Anlehnung an McCullagh/Scott/Abrahams, 2018, S. 42. - 48Vgl. ebd., S. 42.

-

In der ersten Kategorie werden bestimmte menschliche Aufgaben oder Arbeitsabläufe an die eigenständig arbeitende Maschine übertragen. Die zweite Kategorie beschreibt eine Automatisierung von Arbeits- oder Entscheidungsprozessen, die vom Menschen überwacht werden. Die Maschine muss relevante Informationen an den Menschen weitergeben, sodass dieser eingreifen und reagieren kann. Ein koexistentes oder gemeinsames Leben und Arbeiten beschreibt die dritte Kategorie. Die Maschine arbeitet in getrennten Arbeitsabläufen und erkennt die menschlichen Absichten. In der vierten Kategorie werden Maschinen eingesetzt, um den Menschen bei der Bearbeitung von Aufgaben zu unterstützen und diese schneller und besser zu bewältigen. Die Maschinen lernen dabei die Vorlieben der Menschen, erkennen deren Ziele und assistieren in den Arbeitsabläufen. Die fünfte Kategorie beinhaltet eine interaktivere oder symbiotische Form der Kooperation. Während der Mensch Vorgaben an die Maschine übergibt, beschäftigt sie sich mit der Ausarbeitung von Optionen. Als Beispiel kann das Programm Adobe Sensei genannt werden, das monotone Aufgaben automatisiert und Alternativen generiert.

-

Technische Geräte können laut Park unsere Fähigkeiten erweitern.49 Gerade bei Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder einem Verlust des Gehörs kann Technik eingesetzt werden, um diese Fähigkeiten wiederzuerlangen. Als Beispiel können Herzschrittmacher oder Prothesen genannt werden. Das Resultat der Verschmelzung von Technik und Menschen kann als Cyborg bezeichnet werden.

- 49Vgl. Park, Enno: Human Enhancement: Wenn Mensch und Maschine zusammenwachsen (Zukunft Mensch: Mensch-Maschine), in: Polytechnische Gesellschaft e. V., 2019, www.polytechnische.de/podcasts, Abschn. 1:50–23:50 [14.05.2021].

- Volland beschrieb, dass Cyborgs bereits unter uns leben und nicht nur in Science-Fiction-Geschichten oder Spielen wie Deus Ex.50 Der erste lebende Cyborg heißt Neil Harbisson. Er zeichnet sich durch eine implantierte Antenne aus, die er sich wegen seiner Farbenblindheit anfertigen ließ. Sie ist über einen Chip mit seinem Schädelknochen verschmolzen und trägt den Namen Eyeborg. Die Antenne, die vor seinem Gesicht hängt, wandelt Farben in Audiosignale um und ersetzt einen kompletten Sinn. Tim Cannon hat sich zusätzliche Sinne implantieren lassen, indem er elektromagnetische Felder im Ringfinger und seine eigene Körpertemperatur im Unterarm misst. Ein Treiber dieser Fusionen zwischen Menschen und Maschinen ist das Militär. Beispielsweise können Exo-Skelette oder AR-Brillen genannt werden. Sie werten durch vorher nicht wahrnehmbare Informationen wie Hitzekarten die Sinne und Fähigkeiten des menschlichen Körpers auf.

- 50Vgl. Volland, 2018, S. 171–175.

- In soziokulturellen Abläufen sind nach Neugebauer et al. Smartphones verankert, die speziell zur Kommunikation und Information zur Verfügung stehen.51 Diese können als eine Prothese des Menschen angesehen werden. Es könnte von künstlichen Gefühlen gesprochen werden, die bei Anwendern von Smartphones zu beobachten sind. „Betrachtet man das menschliche Verhältnis zum Smartphone unter dem Aspekt einer möglichen Verschmelzung von Natürlichem und Künstlichem, so wird deutlich, dass sich vielleicht ein neues kulturelles Verständnis von Emotionen ergeben könnte.“52 Zuletzt verknüpfte das Glas-Display zwei menschliche Sinne, indem es unseren Tast- und Sehsinn in Computer-Interfaces vereint.

-

51Vgl. Neugebauer, Ellen u. a.: Neuwerk #7 – Kontakt. Das Magazin für Designwissenschaft (Neuwerk 7), Deuschland 2020, Burg Halle: Kunsthochschule Halle, S. 144–150

52Ebd., S. 146.

-

Nun steht möglicherweise nach Neugebauer et al. eine neue Verschmelzung im Skin-on-Interface bevor.53 Als Anwendungsgebiet ist das Smartphone angedacht, wo das Skin-on-Interface als Hülle zum Einsatz kommt. Das Interface von Marx Teyssien besteht aus synthetischer Haut und überträgt Berührungen. Teyssien und sein Team haben die künstliche Haut aus Silikon so aufgebaut, dass sie der menschlichen so ähnlich wie möglich ist und sogar auf taktile und haptische Reize reagiert. Als Reize werden verschieden starke Berührungen beispielhaft aufgezeigt. Mithilfe der synthetischen Haut auf Smartphones wird die Schutzschicht selbst zum Interface. Diese Technologie könnte eine neue Annäherung oder Interaktion zwischen Menschen und Technik hervorbringen.

2.5 Vergleich der Technologie in anderen Branchen

Im Fokus dieses Abschnitts steht der Einsatz der intelligenten Anwendungen in anderen Wirtschaftszweigen. Als Beispiele sollen die Automobilindustrie und die Medizin untersucht werden. Die Verwendung der Technologie in Bezug auf eine mögliche Kooperation mit dem Menschen oder einen möglichen Austausch des Menschen steht dabei im Zentrum der Betrachtung.2.5.1 Automobilindustrie

- 53Vgl. ebd., S. 126–134.

- In der Automobilindustrie sind laut Hilbert et al. die Auswirkungen von intelligenten Anwendungen in der Industrie 4.0 erkennbar.54 In diesem Wirtschaftszweig wird überwiegend KI benutzt, die bei der Entscheidungsfindung helfen oder eigenständige Urteile fällen soll. Anwendungsgebiete sind das automatische Halten des Abstands und der Geschwindigkeit, das mithilfe der Adaptive-Cruise-Control in Audi-Fahrzeugen erreicht werden kann. Heute kann mithilfe moderner KI in Sprachassistenten wie Amazon Echo oder Alexa online eine Probefahrt mit dem Hersteller vereinbart werden. Weitere potenzielle Anwendungsbeispiele sind die Fahrzeuge sowie die Produktionsstätten. Hier werden durch KI auf Grundlage großer Datenmengen genaue Prognosen getroffen. Es kommt zu einem Mehrwert durch das Entlasten der Mitarbeiter von fortlaufenden und normierten Tätigkeiten. „Volkswagen spricht hier von ‚kognitiver Ergonomie‘: Der Einsatz der KI verschafft den Mitarbeitern mehr Zeit für wertigere Tätigkeiten, etwa kreative oder strategische Geistesarbeit, weil die Technologie einen großen Teil der Standardtätigkeiten erledigt.“55

-

54Vgl. Hilbert, Marc u. a.: KI-Innovation über das autonome Fahren hinaus, in: Peter Buxmann/Holger Schmidt (Hrsg.), Künstliche Intelligenz: mit Algorithmen zum wirtschaftlichen Erfolg, Berlin: Springer, 2019, S. 173–176.

55Vgl. ebd., S. 174.

-

Die KI in Sprachtechnologien ist nach Hilbert et al. sowohl auf Unternehmerseite als auch auf Kundenseite für die Weiterentwicklung der Mensch-Maschine-Kommunikation von Belang.56 Dabei ist besonders hervorzuheben, dass Sprachassistenten oder sog. selbstlernende Algorithmen, eine wichtige strategische Komponente darstellen. Sie sollten keine Schwierigkeit beim Verstehen menschlicher Informationen haben und den Benutzer nicht mit Nachrichten überfordern.

2.5.2 Gesundheitswesen

- 56Vgl. ebd., S. 178–180.

- Anwendungsgebiete für KI sind laut Wennker im Gesundheitssystem durch vorhandene diagnostische Daten zahlreich.57 Forscherteams haben KI erschaffen, die zur Erkennung von Lungenentzündungen58, zur Identifikation und Klassifizierung von Brustkrebs59 sowie zur Erkennung von Hüftfrakturen60 benutzt werden kann. In diesen Studien wurde deutlich, dass die KI eine gleichwertige oder zuverlässigere Abschätzung abgeben kann wie der geschulte und spezialisierte Mensch. Im direkten Vergleich zwischen Maschine und Mensch wird erkennbar, dass die Maschine dem Menschen in der Diagnostik einen Schritt voraus ist. Die Anwendungen der KI im Gesundheitswesen dienen dem Ziel, dem Arzt in seiner Tätigkeit unterstützend zur Seite zu stehen.

-

57Vgl. Wennker, Phil: Künstliche Intelligenz in der Praxis. Anwendung in Unternehmen und Branchen: KI wettbewerbs- und zukunftsorientiert einsetzen, Wiesbaden: Springer, 2020, S. 63–65, doi:10.1007/978-3-658-30480-5.

58Vgl. Rajpurkar, Pranav u. a.: CheXNet: Radiologist-Level Pneumonia Detection on Chest X-Rays with Deep Learning, in: Blog arxiv.org, 14.11.2017, S.1, https://arxiv.org/abs/1711.05225 [20.06.2021].

59Vgl. Ribli, Dezső u. a.: Detecting and classifying lesions in mammograms with Deep Learning, in: Blog nature.com, 15.03.2020, S.1, https://www.nature.com/articles/s41598-018-22437-z [20.06.2021].

60Vgl. Gale, William u. a.: Detecting hip fractures with radiologist-level performance using deep neural networks, in: Blog arxiv.org, 17.11.2017, S.1, https://arxiv.org/abs/1711.06504 [20.06.2021].

- Wennker beschreibt, wie ein Stethoskop von zwei Studenten mithilfe von KI verbessert wurde.61 Aktuell werden mithilfe des Stethoskops Geräusche im Brustkorb abgehört. Um einen genaueren Befund aufstellen zu können, wurde das Stethoskop mithilfe von Deep-Learning-Anwendungen sowie Elektroden-EKGs versehen. Diese Weiterentwicklung soll besonders Ärzte in ihrer Anfangszeit unterstützen. Darüber hinaus soll sie eine eindeutige Aussage ermöglichen, wenn kein geschulter Kardiologe zur Stelle ist. Durch die Elektroden-EKGs wird das Geräusch aufgenommen, in die Cloud geladen und dort mithilfe der neuronalen Netze analysiert. Im Anschluss wird das Ergebnis an den Arzt geschickt, der auf Grundlage der Ergebnisse sein Urteil fällen kann. Die neuronalen Netze sind in der Lage, sowohl ein mögliches Vorhofflimmern des Herzens als auch Herzgeräusche zu identifizieren. Das weiterentwickelte Stethoskop weist eine Genauigkeit von 97,2 % auf.

- 61Vgl. Wennker, 2020, S. 65–66.

- Laut Wenker war die globale Pandemie SARS-Covid-19 der Auslöser für die Erforschung und Erschaffung neuer KI.62 Nach der Erkenntnis, dass die Krankheit auf CT-Aufnahmen der Lunge sichtbar ist, entwickelten Forscherteams eine neuartige Anwendung. Die Firmen Deep Insights und LifeTec haben eine Anwendung zur Klassifizierung entwickelt.63 Diese kann schon frühzeitig Lungen, von Covid-19 erkrankten Menschen, von gesunden unterscheiden, wobei die Erfolgsrate bei 94,5 % liegt. Die Aufgabe, die KI mit genügend Trainingsdaten zu versorgen, sowie Unterschiede in den Bilddaten der Hersteller stellten das Forscherteam vor Herausforderungen.

-

62Vgl. ebd., S. 77–78.

63Vgl. Kaplan/Kaplan, 24.04.2020, https://labs.deep-insights.ai [20.06.2021].

- Um die Informationsbeschaffung in manchen Landesteilen zum Thema Krankheiten, Sexualität oder Pubertät zu erhöhen, wurde ein Chat Bot entwickelt.64 Der Bot, der unter dem Namen Roo bekannt ist, klärt Kinder und Teenager in den USA auf. Schädliche oder anzügliche Suchanfragen auf der Google Webseite werden oft gesperrt. Er hilft den Teenagern nicht nur bei der Suche zu diesen Themen, sondern bietet erklärende Tutorials an. Sollte zu einem Thema kein Suchergebnis gefunden werden, so können die Nutzer auch zu einem Menschen weitergeleitet werden. Der Bot lernte 6 Monate, bis er innerhalb des ersten Jahres 3,5 Millionen Gespräche mit 13-19 Jahre alten Personen führte.

- 64Vgl. Wennker, 2020, S. 75.

- 11Vgl. Buxmann, Peter/Holger Schmidt: Grundlagen der Künstlichen Intelligenz und des Maschinellen Lernens, in: Peter Buxmann/Holger Schmidt (Hrsg.), Künstliche Intelligenz: mit Algorithmen zum wirtschaftlichen Erfolg, Berlin: Springer, 2019, S. 6.

- 12Volland, Holger: Die kreative Macht der Maschinen: warum Künstliche Intelligenzen bestimmen, was wir morgen fühlen und denken, Weinheim: Beltz, 2018, S. 13

- 13Vgl. Neuburg, Klaus/Sven Quadflieg/Simon Nestler: Will Artificial Intelligence Make Designers Obsolete?, in: Klaus Neuburg/Sven Quadflieg/Simon Nestler (Hrsg.), Proceedings of the First Conference on Designing with Artificial Intelligence, 2020, S. 80, www.designing-artificial-intelligence.eu [30.04.2021].

- 14Vgl. Falkenburg, Brigitte: Kann Künstliche Intelligenz kreativ sein? Teil 1. (Zukunft Mensch: Mensch-Maschine), in: Polytechnische Gesellschaft e. V., 2019, https://www.polytechnische.de/vortraege-der-polytechnischen-gesellschaft/, Abschn. 9:25–12:00 [14.05.2021].

- 15Cole, Tim: Erfolgsfaktor Künstliche Intelligenz: KI in der Unternehmenspraxis: Potenziale erkennen – Entscheidungen treffen, München: Hanser, 2020, S. 41, doi:10.3139/9783446465398.

- 16Hildesheim, Wolfgang/Dirk Michelsen: Künstliche Intelligenz im Jahr 2018 – Aktueller Stand von branchenübergreifenden KI-Lösungen: Was ist möglich? Was nicht? Beispiele und Empfehlungen, in: Peter Buxmann/Holger Schmidt (Hrsg.), Künstliche Intelligenz: mit Algorithmen zum wirtschaftlichen Erfolg, Berlin: Springer, 2019, S. 123.

- 17Vgl. ebd., S. 121.

- 18Funke, Joachim/Bianca Vaterrodt-Plünnecke: Was ist Intelligenz? (Beck’sche Reihe C.-H.-Beck-Wissen 2088), 2., überarb. Aufl., Orig.-Ausg, München: C. H. Beck, 2004, S. 108.

- 19Vgl. ebd., S. 9.

- 20Vgl. Gardner, Howard: Frames of mind: the theory of multiple intelligences, New York: Wiley, 2011, S. 77–292.

- 21Vgl. Falkenburg, 2019, Abschn. 9:25–12:00.

- 22Vgl. Poggio, Tomaso: »Turing+«-Fragen, in: Paul Brockman (Hrsg.), Was sollen wir von künstlicher Intelligenz halten? Die führenden Wissenschaftler unserer Zeit über intelligente Maschinen, 2. Aufl., Frankfurt am Main: Campus, 2017, S. 81-82.

- 23Vgl. Volland, 2018, S. 90–95.

- 24Falkenburg, 2019, Abschn. 12:00–12:14.

- 25Vgl. ebd., Abschn. 12:00–17:40.

- 26Falkenburg, Brigitte: Kann Künstliche Intelligenz kreativ sein? Teil 2. (Zukunft Mensch: Mensch-Maschine), in: Polytechnische Gesellschaft e. V., 2019, https://www.polytechnische.de/vortraege-der-polytechnischen-gesellschaft/, Abschn. 12:00–12:14 [14.05.2021].

- 27Volland, 2018, S. 14.

- 28Ebd., S. 89–90

- 29Laurel, Brenda/Joy S. Mountford: INTRODUCTION, in: Brenda Laurel/Joy S. Mountford (Hrsg.), The Art of human-computer interface design, New York: Wiley, 1990, S. xi.

- 30Thesmann, Stephan: Interface Design: Usability, User Experience und Accessibility im Web gestalten (Lehrbuch), 2., aktualisierte und erweiterte Aufl., Wiesbaden: Springer, 2016, S. 13.

- 31Vgl. Galitz, Wilbert O.: The essential guide to user interface design: an introduction to GUI-Design principles and techniques, 2. Aufl., New York: Wiley, 2002, S. 4.

- 32Lazzarato, Maurizio/Antonio Negri/Paolo Virno: Immaterielle Arbeit, in: Thomas Atzert (Hrsg.), Umherschweifende Produzenten: immaterielle Arbeit und Subversion, Berlin: Springer, 1998, S. 46.

- 33Vgl. ebd., S. 46–47

- 34Vgl. Thesmann, 2016, S. v–4.

- 35Ebd., S. 3.

- 36Vgl. Wagner, Frank: The Value of Design: Wirkung und Wert von Design im 21. Jahrhundert, erste Auflage, Mainz: Campus, 2015, S. 53.

- 37Vgl. Neuburg/Quadflieg/Nestler, 2020, S. 81–85.

- 38Ebd., S. 84.

- 39Vgl. Thissen, Frank: Kompendium Screen-Design: effektiv informieren und kommunizieren mit Multimedia (X.media.press), 3., überarb. und erw. Aufl., Berlin: Springer, 2003, S. 32.

- 40Hoppe, Markus/Adrian Hermes: Beschäftigteninteressen und Regulierungserfordernisse bei KI-Anwendungen (Automatisierung und Unterstützung in der Sachbearbeitung mit Künstlicher Intelligenz, 7), in: Fraunhofer Verlag, 2021, S. 10, http://publica.fraunhofer.de/documents/N-636155.html [03.07.2021].

- 41Vgl. Groß, Benedikt u. a.: Generative Gestaltung: Creative Coding im Web: Entwerfen, Programmieren und Visualisieren mit Javascript in p5.js, Mainz: Schmidt, 2018, S. 244.

- 42Vgl. ebd., S. 244–246.

- 43Ebd., S. 246.

- 44Marx, Karl/Friedrich Engels: Werke. Das Elend der Philosophie: Antwort auf Proudhons „Philosophie des Elends“, Bd. 4, Berlin: Springer, 1977, S. 155.

- 45Kittler, Friedrich A.: Draculas Vermächtnis: technische Schriften, Leipzig: Reclam, 1993, S. 227.

- 46Vgl. Markoff, John: Unsere Gebieter, Sklaven oder Partner?, in: John Brockman (Hrsg.), Was sollen wir von künstlicher Intelligenz halten? Die führenden Wissenschaftler unserer Zeit über intelligente Maschinen, 2. Aufl., Frankfurt am Main: Campus, 2017, S. 56.

- 47Vgl. McCullagh, Kevin/James Scott/Tim Abrahams: Perspective: Mobility & Technology, Bd. 5, in: Plan London, 2018, S. 38–41, https://www.plan.london/perspective-05/ [23.08.2021].

- 48Vgl. ebd., S. 42.

- 49Vgl. Park, Enno: Human Enhancement: Wenn Mensch und Maschine zusammenwachsen (Zukunft Mensch: Mensch-Maschine), in: Polytechnische Gesellschaft e. V., 2019, www.polytechnische.de/podcasts, Abschn. 1:50–23:50 [14.05.2021].

- 50Vgl. Volland, 2018, S. 171–175.

- 51Vgl. Neugebauer, Ellen u. a.: Neuwerk #7 – Kontakt. Das Magazin für Designwissenschaft (Neuwerk 7), Deuschland 2020, Burg Halle: Kunsthochschule Halle, S. 144–150

- 52Ebd., S. 146.

- 53Vgl. ebd., S. 126–134.

- 54Vgl. Hilbert, Marc u. a.: KI-Innovation über das autonome Fahren hinaus, in: Peter Buxmann/Holger Schmidt (Hrsg.), Künstliche Intelligenz: mit Algorithmen zum wirtschaftlichen Erfolg, Berlin: Springer, 2019, S. 173–176.

- 55Vgl. ebd., S. 174.

- 56Vgl. ebd., S. 178–180.

- 57Vgl. Wennker, Phil: Künstliche Intelligenz in der Praxis. Anwendung in Unternehmen und Branchen: KI wettbewerbs- und zukunftsorientiert einsetzen, Wiesbaden: Springer, 2020, S. 63–65, doi:10.1007/978-3-658-30480-5.

- 58Vgl. Rajpurkar, Pranav u. a.: CheXNet: Radiologist-Level Pneumonia Detection on Chest X-Rays with Deep Learning, in: Blog arxiv.org, 14.11.2017, S.1, https://arxiv.org/abs/1711.05225 [20.06.2021].

- 59Vgl. Ribli, Dezső u. a.: Detecting and classifying lesions in mammograms with Deep Learning, in: Blog nature.com, 15.03.2020, S.1, https://www.nature.com/articles/s41598-018-22437-z [20.06.2021].

- 60Vgl. Gale, William u. a.: Detecting hip fractures with radiologist-level performance using deep neural networks, in: Blog arxiv.org, 17.11.2017, S.1, https://arxiv.org/abs/1711.06504 [20.06.2021].

- 61Vgl. Wennker, 2020, S. 65–66.

- 62Vgl. ebd., S. 77–78.

- 63Vgl. Kaplan/Kaplan, 24.04.2020, https://labs.deep-insights.ai [20.06.2021].

- 64Vgl. Wennker, 2020, S. 75.