-

In diesem Kapitel sollen unter Zuhilfenahme der Technikfolgenabschätzung Faktoren bestimmt und analysiert werden. Ziel ist es dabei, das Potenzial der KI zu erfahren und die entscheidenden Größen ausfindig zu machen. Auf Grundlage der bislang gewonnenen Informationen werden in der Simulation vier Zukunftsszenarien gebildet.

3.1 Potenzial der KI-bestimmenden Größen

-

Anhand der vier von Kornwachs aufgestellten Regeln65 konnten die Größen Wirtschaft und Politik bestimmt werden.

- Die erste Regel besagt, dass die Größen Wirtschaft und Politik in der Lage sein sollen, denkbare, aktuelle und zukünftige Anwendungsgebiete mit der KI zu ergänzen.

- Die zweite Regel beschreibt, dass Wirtschaft und Politik den Lauf und die Geschwindigkeit des technischen Fortgangs der KI ändern können.

- In der dritten Regel beschreibt Kornwachs, dass die Größen Wirtschaft und Politik in der Lage sein sollen, das Lösen von bestehenden Problemen mithilfe von KI zu beschleunigen.

- In der letzten Regel sollen die Größen in der Lage sein, Risiken beim Einsatz von KI im Hinblick auf Qualität der Arbeit und Zufriedenheit des Arbeiters zu erkennen.

3.1.1 Wirtschaft

- 65Vgl. Kornwachs, 1991, S. 6–7

-

Schmidt und Buxmann stellten fest, dass seit dem Jahr 2012 vor allem in Start-up-Unternehmen investiert wird, die mit KI arbeiten.66 Den Anstoß der Investitionen bildet das Rüstungswettrennen der Länder USA und China. Deutschland hingegen kann diesem Wettrüsten nicht folgen. Auf Grundlage einer Studie der Firma CB Insights67 errechneten Schmidt und Buxmann, dass sich die Summe der weltweiten Investitionen in die KI in den Jahren 2016 bis 2017 von 5 auf 15 Mrd. USD erhöht hat. Der Auslöser dieses Zuwachses ist teilweise auf das Engagement Chinas zurückzuführen. Von ursprünglichen 500 Mio. USD stieg die Investition Chinas in die KI auf 7 Milliarden USD. In China zählen Unternehmen wie Huawei, Xiaomi und Tencent dazu. Die restlichen Länder verzeichneten einen Zuwachs der Investitionen auf 2,1 Mrd. USD, was einem Anstieg um 50 % entspricht. Der Stellenwert der KI hat sich in westlichen Unternehmen geändert. Besonders die Digitalkonzerne Apple, Google und Amazon können hier als große Investoren aufgezählt werden. Google macht aus der Devise ‚Mobile First‘ nun ‚AI First‘.

-

66Vgl. Schmidt, Holger/Peter Buxmann: Ökonomische Effekte der Künstlichen Intelligenz, in: Holger Schmidt/Peter Buxmann (Hrsg.), Künstliche Intelligenz: mit Algorithmen zum wirtschaftlichen Erfolg, Berlin: Springer, 2019, S. 21–23.

67Vgl. CB Insights: Top AI Trends to Watch in 2018, in: CB Insights, 2018, S. 5–12, https://www.cbinsights.com/research/report/artificial-intelligence-trends-2018/ [21.06.2021].

- „Computer finden sich überall - außer in den Produktivitätsstatistiken.“68 Diesen Satz formulierte der Nobelpreisträger Robert Solow und machte auf ein Produktivitätsparadox aufmerksam. Solow vertritt die Meinung, dass Computertechniken keinen großen Anteil an der Produktivität der Wirtschaft eines Landes haben.

- 68Siegele, Ludwig/Robert Solow, zitiert nach: Der Computer als Zeitdieb. In den Vereinigten Staaten ist eine heftige Debatte über den Nutzen von Computern in Unternehmen ausgebrochen, in: Zeit, 10.10.1997, https://www.zeit.de/1997/42/titel.txt.19971010.xml.

- Solows Meinung wird mit zunehmender Entwicklung der KI von Schmidt und Buxmann erneut kritisch diskutiert.69 Sie stellen sich die Frage, ob die KI eine ähnliche Auswirkung auf wirtschaftliche Produktivitätsstatistiken haben könnte wie die Erfindung der Dampfmaschine. Dabei beschreiben sie KI als Basistechnologie, die Innovationen auslöst und somit der Wirtschaft zugutekommen könnte. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass es derzeit zu keinem eindeutigen Anstieg der Produktivitätsstatistiken in der Wirtschaft kommt. Die Einführung von neuen Technologien in die Wirtschaft benötigt zunehmend Zeit, um einen Effekt zu erzielen.

- 69Vgl. Schmidt/Buxmann, 2019, S. 24–25.

-

Künstliche Intelligenz löst nach Schmidt und Buxmann nicht nur Diskussionen zum Thema Produktivität und Wachstum der Wirtschaft aus, sondern hat auch Folgen für den Arbeitsmarkt.70 Im Kern dieser Debatten steht die Frage, ob die Technologie auch geistige Routinearbeiten übernehmen kann. Die Entwicklung der Technologie und ihre Auswirkung auf den Arbeitsmarkt sind nicht vorhersehbar. Festzustellen ist jedoch, dass momentan keine Arbeitsplätze durch die Automatisierung mithilfe von KI abgebaut werden.

3.1.2 Politik

- 70Vgl. ebd., S. 29–30.

- Die deutsche Bundesregierung hat in ihrer Enquete-Kommission zum Thema KI im Jahr 2020 einen Plan veröffentlicht.71 Der Bericht der Kommission zeigt Fortschritte, Übereinstimmungen, aber auch Kompromisse zum Thema der KI auf. Die Enquete-Kommission wurde gebildet, um sich speziell mit der Technologie und ihren wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Folgen zu beschäftigen. Hinzu kommt, dass aktuelle und mögliche Auswirkungen auf verschiedene Bereiche identifiziert werden sollen. Die Kommission besteht sowohl aus Bundestagsabgeordneten als auch aus Sachverständigen und Fachpersonal, die mit Denkanstößen und Informationen den Arbeitsgruppen zur Seite standen. Die sechs Projektgruppen beschäftigen sich mit der KI in den Bereichen Wirtschaft, Staat, Gesundheit, Arbeit, Mobilität und Medien. Die fraktionsübergreifenden Teilnehmer waren sich einig, dass der Abschlussbericht zugunsten einer möglichen Debatte und Aufklärung veröffentlicht werden sollte. Die Kommission vertritt die Meinung, dass KI Potenziale bietet, um aktuelle Probleme zu lösen. Als Probleme werden beispielsweise der Klimawandel und eine älter werdende Bevölkerung angegeben. Der entscheidende Punkt für die Politik ist, den hervorgerufenen Wandel mitzugestalten. Dies soll auf Grundlage der Menschen und der Umwelt geschehen. Die Vorteile, die KI mit sich bringt, sollen gefördert und eventuelle Nachteile abgewogen werden. Die Kommission hat es sich als Ziel gesetzt, bei der Entwicklung von KI eine führende Rolle einzunehmen.

- 71Vgl. Unterrichtung der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, 2020, S. 27–31.

- Die Lösungen dieser Probleme beschreibt die Enquete-Kommission in ihren Handlungsempfehlungen.72 Für die fraktionsübergreifenden Teilnehmer steht der Mensch im Mittelpunkt einer Mensch-Maschinen-Interaktion. Beim Ansatz der menschenzentrierten KI werden der Nutzen, das Wohl und die Würde des Menschen fokussiert. Um das Potenzial der neuen Technologie im vollen Umfang zu nutzen, soll die Entscheidungsfreiheit beim Menschen als handelnde Person liegen. Das Vertrauen der Menschen in die KI ist ein entscheidender Faktor, um den erfolgreichen Einsatz der Technik in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft garantieren zu können. Die Kommission vertritt außerdem die Meinung, dass Diskussionen über eine gerechte Verteilung und Mitgestaltung der Technologie auf dem digitalen Markt in den Mittelpunkt gerückt werden sollten. Beteiligte in den Bereichen der Forschung und Entwicklung sind notwendig, um eine Kooperation zu erzielen. Ein Anraten, eine europaweite Strategie zu verfolgen, ist beim Netzausbau wahrnehmbar. Eine interdisziplinäre Arbeitsweise ist Voraussetzung, um das Potenzial der Technik zu steigern. Dabei ist gerade diese fachübergreifende Arbeitsweise ein entscheidendes Merkmal für eine erfolgreiche Innovation in Deutschland. Gleichzeitig wird verstärkt eine Standardisierung gefordert. Eine Normierung hilft, um einen Austausch zu vereinfachen und die Technologie in einzelne Wirtschaftszweige und darüber hinaus zu verbreiten.

- 72Vgl. ebd., S. 31–42.

-

Die Leitvorstellung der Enquete-Kommission für das Jahr 2030 sieht nach wie vor einen menschenzentrierten Ansatz beim Einsatz der KI in Deutschland vor.73 In ihrer Prognose wird sich unser jetziges Verständnis der Automatisierung von dem in der Zukunft unterscheiden und eine neue Stufe der Arbeit wird erreicht. Gleichzeitig soll dafür gesorgt werden, „dass der Mensch als soziales Wesen an seinem Arbeitsplatz die Möglichkeit hat, sozial mit anderen Menschen zu interagieren, menschliches Feedback zu erhalten und sich als Teil einer Belegschaft zu begreifen.“74 Die Kommission verfolgt ein Szenario, in dem der Mensch mit KI arbeitet. Dabei wird betont, dass die Selbstbestimmung sowie die Persönlichkeit des Menschen im Fokus stehen, anstatt den Menschen zu ersetzen.

3.2 Simulation

Im Mittelpunkt dieses Abschnitts steht das Identifizieren des Unbekannten, das Aufdecken von möglichen Zukunftsszenarien. Neben einer Einleitung in diesen Teil werden vier Szenarien vorgestellt, die sich an den Prognosen der Firma SmartAIwork orientieren. Eine eigenständige Beschreibung von Szenarien mit einer Identifikation von Schlüsselfaktoren kann im Rahmen dieser Arbeit nicht vorgenommen werden. Grund dafür ist das umfangreiche methodische Vorgehen im Detail bei der Entwicklung der Szenarien. Die zugrunde liegenden Informationen finden sich sowohl in der Studie als auch in den Szenarien wieder.3.2.1 Szenariobildung

-

73Vgl. ebd., S. 300–302.

74Ebd., S. 301.

-

Nach Dönitz kommt die Prognostik dann zum Einsatz, wenn Unsicherheiten vorliegen oder mögliche Veränderungen nicht abzuschätzen sind.75 Wissenschaft, Forschung und Unternehmen nähern sich unter Zuhilfenahme fundierter Ansätze und wissenschaftlichen Methoden einer Zukunftsvision an. Dabei entstehen aus gelernten, vergangenen Ereignissen mögliche Ausblicke und Handlungsoptionen. Mithilfe des Einsatzes von Szenarien wird versucht, ein Abbild möglicher prognostischer Perspektiven zu erstellen. Im Vergleich zu konventionellen Prognosen zeichnet sich die Szenario-Methode durch alternative Betrachtungen und qualitative Informationen aus.

- 75Vgl. Dönitz, Ewa J.: Effizientere Szenariotechnik durch teilautomatische Generierung von Konsistenzmatrizen: Empirie, Konzeption, Fuzzy- und Neuro-Fuzzy-Ansätze (Gabler Edition Wissenschaft Forschungs-/Entwicklungs-/Innovations-Management), Wiesbaden: Springer, 2009, S. 1.

- Das durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Gestaltungsprojekt SmartAIwork beschäftigte sich laut Burmeister et al. in der Szenario-Studie mit den Auswirkungen von KI.76 Die Studie beschreibt mögliche Entwicklungen in der Sachbearbeitung bis zum Jahr 2030. Im Fokus dieser Studie liegt ein Aufzeigen von Optionen, wie KI an einem produktiven Gestaltungsprozess teilhaben kann. Wie die Ergebnisse des Projekts SmartAIwork zeigen, unterscheiden sich die Fragen der Automatisierbarkeit, des KI-Einsatzes und der Gestaltung KI-gestützter Automatisierung nicht grundlegend in der Hinsicht, ob Sachbearbeitung oder andere berufliche Felder der Anwendungskontext sind.

- 76Vgl. Burmeister, Klaus u. a.: Szenario-Report: KI-basierte Arbeitswelten 2030 (Automatisierung und Unterstützung in der Sachbearbeitung mit künstlicher Intelligenz 1), in: Fraunhofer Verlag, 2019, S. 6–7, http://publica.fraunhofer.de/dokumente/N-562084.html [02.07.2021].

-

Analog gelten nach Hoppe die Erkenntnisse bezüglich Automatisierbarkeit von Aufgaben und Effekten der KI-gestützten Automatisierung auf Arbeit nicht nur für KI, sondern oft auch für andere Automatisierungstechnologien.77 Aus dieser Aussage folgt, dass die Er-gebnisse des Projekts SmartAIwork auch auf UI-Design anwendbar sind.

- 77Hoppe/Hermes, 2021, S. 9.

- In dem Gestaltungsprojekt SmartAIwork wurden laut Burmeister et al. mithilfe einer Szenariofeld-Analyse Schlüsselfaktoren erarbeitet.78 Entscheidende Faktoren für die Untersuchung des KI-Einsatzes im UI-Design sind: Umfang der Beschäftigung, Ersatz von Tätigkeiten durch KI, Arbeitsverhältnisse, Arbeitsinhalte, Veränderung der Arbeitsbedingungen, Leistungs- und Lernfähigkeit von KI, Wahrnehmung und Akzeptanz von KI sowie Mensch-Technik-Interaktion.

- 78Vgl. Burmeister u. a., 2019, S. 106–125.

-

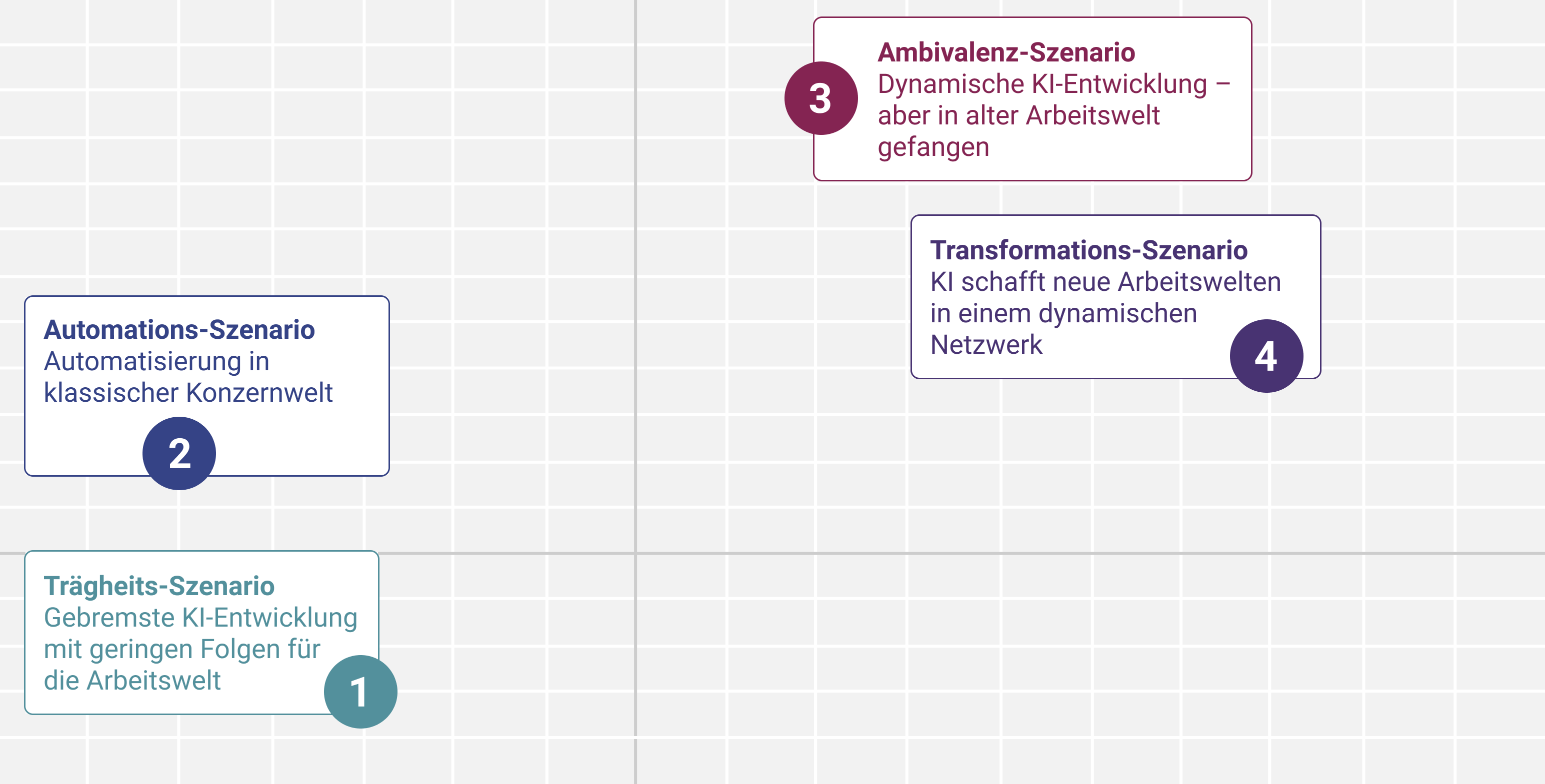

Anlehnend an diese Szenarien werden in den kommenden Kapiteln vier Zukunftsszenarien vorgestellt. Sie können in Trägheits-, Automations-, Ambivalenz- und Transformationsszenario eingeteilt werden. Im Kern dieser Prognosen steht der UI-Designer in den Bereichen Arbeitswelt und Technologie. Die Prognosen werden mithilfe einer nicht beschriebenen multidimensionalen Skalierung dargestellt (siehe Abbildung 5). In ihrer einfachsten Form wird sie benutzt, um Ähnlichkeiten oder Unähnlichkeiten in einem Raum darzustellen.79 Die Szenarien können sowohl eine zeitliche Entwicklungsfolge vom ersten zum letzten Szenario als auch einzelne Endpunkte aufzeigen.80

Abbildung 5: Landkarte der Szenarien im Jahr 2030

Abbildung 5: Landkarte der Szenarien im Jahr 2030

Quelle: In Anlehnung an Burmeister u. a., 2019, S. 34.3.2.2 Trägheits-Szenario

-

79Vgl. Borg, Ingwer/Patrick J. F. Groenen, Patrick: Modern multidimensional scaling: theory and applications (Springer series in statistics), 2. Aufl., New York: Springer Publishing, 2005, S. vii.

80Vgl. Burmeister u. a., 2019, S. 89.

- Das erste Szenario beschreibt nach Burmeister et al. einen möglichen Ist-Zustand bis ins Jahr 2030.81 In dieser Prognose entwickelt sich die Leistungs- und Lernfähigkeit der KI langsam weiter. Darüber hinaus sind die Folgen für den Arbeitsmarkt gering. Gründe dafür sind fehlende Anforderungen in der technischen und Netzinfrastruktur, fehlende Experten und Datenzugänge zum Trainieren der KI. China und die USA sind weiterhin maßgeblich an der Evolution von KI beteiligt und treiben vor allem die Gesichtserkennung voran. Deutschland hingegen wirkt daran nicht mit. Die Potenziale, die KI mit sich bringt, werden erkannt und allmählich in Routinetätigkeiten eingeführt, sei es das Sortieren von Bewerbungen oder das Erkennen von Mustern. Eine aufgewertete Kooperation zwischen Menschen und Maschinen wird wegen fehlenden Wettbewerbs der Unternehmen nicht verfolgt. Klassische Beschäftigungsverhältnisse werden befristeten vorgezogen. Im Alltag spielt KI kaum eine Rolle, wodurch die Menschen der KI gegenüber gleichgültig eingestellt sind.

- 81Vgl. ebd., S. 44–47.

-

In diesem Szenario werden manuelle und kognitive Routinetätigkeiten ersetzt. Darunter werden nach Spitz-Oener beispielhaft das Bedienen und Reparieren von Maschinen sowie das Restaurieren von Kunst verstanden.82

An Umfang, Inhalt und Art des Tätigkeitsfeldes von UI-Designern ändert sich nichts. Die von den Designern genutzten Programme sind noch intelligenter geworden, sodass die professionelle Bildbearbeitung oder die Erstellung eines Prototyps durch intelligente Anwendungen gestützt wird. Die Erweiterung oder zusätzliche Hilfestellung der KI in Designertools geschieht weitestgehend ohne Wissen der UI-Designer. Es existieren weiterhin KI-verstärkte Webseiten und andere Baukästen, die das Produkt verfeinern und dadurch den Gebrauch erleichtern.3.2.3 Automations-Szenario

- 82Vgl. Spitz-Oener, Alexandra: Technical Change, Job Tasks and Rising Educational Demands: Looking Outside the Wage Structure, in: Journal of Labor Economics, Bd. 24, Nr. 2, 2006, S. 243, doi:10.1086/499972.

-

In dieser zweiten Prognose ist nach Burmeister et al. die Leistungs- und Lernfähigkeit von KI nach wie vor gering.83 Die KI ersetzt durch Automatisierung von manuellen und kognitiven Routinetätigkeiten Arbeitsplätze und Tätigkeiten. Das überwiegende Verhalten in diesem Zukunftsausblick ist eher keinen Änderungen unterworfen. Amerika und China sind maßgeblich an der Entwicklung von KI beteiligt, während Deutschland die wirtschaftliche Nutzung von Daten nicht verwendet. Für die sich anbahnenden Veränderungen hat Deutschland keine Lösung, denn in der Industrie werden alte Modelle verwendet. Die Isolation der Datennutzung führt wiederum zu einer verlangsamten Lernfähigkeit der KI. Der Arbeitsmarkt ist gekennzeichnet durch umstrittene Meinungen gegenüber der KI sowie schlechte Arbeitsverhältnisse aufgrund einer fokussierten Automatisierung von Tätigkeiten. Darüber hinaus werden manuelle Nichtroutinetätigkeiten durch KI ersetzt. Beispielhaft können die Buchhaltung, aber auch das Personalmanagement genannt werden. Die Potenziale der KI werden nicht aktiv genutzt.

Der UI-Designer ist von den Veränderungen im Tätigkeitsbereich und den Änderungen der Arbeitsinhalte nicht betroffen.3.2.4 Ambivalenz-Szenario

- 83Vgl. Burmeister u. a., 2019, S. 48–50.

- Bezeichnend für dieses Szenario ist nach Burmeister et al. die hohe Leistungs- und Lernfähigkeit der KI, die auf eine alte Arbeitswelt stößt.84 Dies hat zur Folge, dass sich die Mensch-Technik-Interaktion verändert. Einerseits ist sie durch ihre ersetzende Fähigkeit der KI geprägt und andererseits durch die Erweiterung der menschlichen Intelligenz und Kreativität durch KI. Diese Augmentation wird von Regeln und Methoden der alten Arbeitswelt verlangsamt. Veränderungen sind besonders in der Arbeitswelt zu spüren, denn hier werden durch innovative Prozesse neue Arbeitsplätze geschaffen. Neuartige Arbeitsplätze der Zukunft wie der Business-Process-Coach oder der Cloud-Engineer haben keine lange Beständigkeit. Auf dem Arbeitsmarkt kann eine Zunahme von befristeten und Teilzeitbeschäftigungen durch die Automatisierung der KI beobachtet werden. Deutschland kann sein Image durch Kooperationen mit Staaten und Konzernen im Länder-Machtspiel um die KI verbessern.

- 84Vgl. ebd., S. 58–60.

-

Analytische und interaktive Nichtroutinetätigkeiten, die durch KI erweitert werden, kommen neu in dieser Prognose hinzu. Zu den analytischen Nichtroutinetätigkeiten gehören nach Spitz-Oener folgende Aufgaben: Entwerfen, Skizzieren und Recherchieren.85 Zu den interaktiven Nichtroutinetätigkeiten zählen das Koordinieren, Organisieren, Beraten von Kunden, Präsentieren und das Führen von Personal.

- 85Vgl. Spitz-Oener, 2006, S. 243.

-

Der UI-Designer arbeitet mit KI zusammen, wodurch sein Tätigkeitsfeld allmählich in eine leitende Position verschoben wird. Die KI könnte dem Designer beim Anfertigen und Halten von Präsentationen, beim Ausarbeiten von alternativen Entwürfen für Interfaces sowie bei der Bearbeitung von Dokumenten helfen. Durch die qualitativen Anforderungen wird eine Art Kreativitäts-Stress hervorgerufen. Allgemein wird die Arbeit des Designers komplexer und anspruchsvoller. Diese Meinung wird auch von Hoppe und Hermes in der Studie des SmartAiwork vertreten, in der in einer Befragung eine belastende Arbeitsverdichtung festgestellt wurde.86

3.2.5 Transformations-Szenario

- 86Vgl. Hoppe/Hermes, 2021, S. 23.

-

Das Entwicklungspotenzial der KI trägt nach Burmeister et al. in diesem Szenario zu einem energie- und ressourceneffizienten Wirtschaftsmodell der Zukunft bei.87 Darüber hinaus vertrauen die Menschen auf die Fähigkeit der Problembewältigung der KI. Die Arbeitswelt mitsamt neuartigen Tätigkeitsfeldern zeichnet sich durch einen menschenzentrierten Ansatz und Kooperation aus. Beispielhaft fördert die Leitung von Unternehmen mithilfe von KI die Selbstorganisation von Mitgliedern. Cloudbasierte KI-Anwendungen sowie das Ziel einer offenen Datennutzung lassen die Technologie optimal heranwachsen. Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sind so umfassend, dass die Technologie in jeder Berufsgruppe zu finden ist. Ob in Routine- oder kognitiven Arbeiten, die Angst, durch KI ersetzt zu werden, ist überall existent. Auf Interesse stoßen neuartige Berufe, um die KI bei der Entwicklung von Strategien für Angebote zu beaufsichtigen und zu betreuen. Menschliche Erfahrungen spielen eine große Rolle bei der Handhabung von KI-durchdrungenen Prozessen. In dieser Prognose werden analytische und interaktive Nichtroutinetätigkeiten durch KI erweitert und ersetzt.

Vom ursprünglichen Tätigkeitsbereich des UI-Designers ist kaum noch etwas vorhanden. Cloudbasierte KI-Anwendungen und intelligente Baukästen in allen Abstufungen haben den Designer in seiner ursprünglichen Form größtenteils ersetzt. Stattdessen werden die wenigen verbliebenen Designer zu Managern oder Betreuern der KI. Designer gestalten kaum noch selbst, sondern werden von der KI unterstützt. UI-Designer und KI gestalten in kurzer Zeit Interfaces und Logos, entwerfen und programmieren ganze Unternehmensauftritte und übernehmen die komplette Kommunikation mit vorhandenen Kunden sowie Neukunden. Dabei werden die UI-Designer nur noch wegen ihres Gespürs für Ästhetik und ihrer individuellen und einzigartigen Lösungen gebraucht. Beim Koordinieren der Anwendungen, beim Gestalten des Tagesablaufs und beim Lösen von Aufgaben hilft dem Designer eine sprachgesteuerte KI. - 87Vgl. Burmeister u. a., 2019, S. 62–67.

- 65Vgl. Kornwachs, 1991, S. 6–7

- 66Vgl. Schmidt, Holger/Peter Buxmann: Ökonomische Effekte der Künstlichen Intelligenz, in: Holger Schmidt/Peter Buxmann (Hrsg.), Künstliche Intelligenz: mit Algorithmen zum wirtschaftlichen Erfolg, Berlin: Springer, 2019, S. 21–23.

- 67Vgl. CB Insights: Top AI Trends to Watch in 2018, in: CB Insights, 2018, S. 5–12, https://www.cbinsights.com/research/report/artificial-intelligence-trends-2018/ [21.06.2021].

- 68Siegele, Ludwig/Robert Solow, zitiert nach: Der Computer als Zeitdieb. In den Vereinigten Staaten ist eine heftige Debatte über den Nutzen von Computern in Unternehmen ausgebrochen, in: Zeit, 10.10.1997, https://www.zeit.de/1997/42/titel.txt.19971010.xml.

- 69Vgl. Schmidt/Buxmann, 2019, S. 24–25.

- 70Vgl. ebd., S. 29–30.

- 71Vgl. Unterrichtung der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, 2020, S. 27–31.

- 72Vgl. ebd., S. 31–42.

- 73Vgl. ebd., S. 300–302.

- 74Ebd., S. 301.

- 75Vgl. Dönitz, Ewa J.: Effizientere Szenariotechnik durch teilautomatische Generierung von Konsistenzmatrizen: Empirie, Konzeption, Fuzzy- und Neuro-Fuzzy-Ansätze (Gabler Edition Wissenschaft Forschungs-/Entwicklungs-/Innovations-Management), Wiesbaden: Springer, 2009, S. 1.

- 76Vgl. Burmeister, Klaus u. a.: Szenario-Report: KI-basierte Arbeitswelten 2030 (Automatisierung und Unterstützung in der Sachbearbeitung mit künstlicher Intelligenz 1), in: Fraunhofer Verlag, 2019, S. 6–7, http://publica.fraunhofer.de/dokumente/N-562084.html [02.07.2021].

- 77Hoppe/Hermes, 2021, S. 9.

- 78Vgl. Burmeister u. a., 2019, S. 106–125.

- 79Vgl. Borg, Ingwer/Patrick J. F. Groenen, Patrick: Modern multidimensional scaling: theory and applications (Springer series in statistics), 2. Aufl., New York: Springer Publishing, 2005, S. vii.

- 80Vgl. Burmeister u. a., 2019, S. 89.

- 81Vgl. ebd., S. 44–47.

- 82Vgl. Spitz-Oener, Alexandra: Technical Change, Job Tasks and Rising Educational Demands: Looking Outside the Wage Structure, in: Journal of Labor Economics, Bd. 24, Nr. 2, 2006, S. 243, doi:10.1086/499972.

- 83Vgl. Burmeister u. a., 2019, S. 48–50.

- 84Vgl. ebd., S. 58–60.

- 85Vgl. Spitz-Oener, 2006, S. 243.

- 86Vgl. Hoppe/Hermes, 2021, S. 23.

- 87Vgl. Burmeister u. a., 2019, S. 62–67.